- コンプライアンス

- 公開日:

ビジネスと人権とは?外国人・障がい者・高齢者と共に働く時代に求められる企業の責任について解説

本コラムでは、人権保護・人権尊重の責任が国家だけでなく、企業にも広がっているという時代認識を、経営者や人事担当者はもちろん、従業員一人ひとりに持ってもらうことを目的としています。 「人権」という言葉は、我が国では少し縁遠く感じられるかもしれません。つい最近(1990年代)までは、「学校や会社、家庭の中では、それぞれのルール(校則や社風など)があって、 そこに法律や人権を持ち込むのはおかしい」「人権を主張する人は調和を乱す厄介者」という認識が一般的でした。しかし、学校内のいじめ、会社内のセクハラ・パワハラ、家庭内暴力・児童虐待などは全て人権侵害であり、法律問題となります。 人権が対国家だけでなく、企業内でも問題となること、そして、これは、その企業が政府や地方自治体と契約している公的なセクターであるかどうか、売上が何百億円、何千億円という大規模企業であるかどうか、は関係なく、 中小規模の企業であっても人権尊重が求められます。それでは、様々な事例や課題を見ていきましょう。

- おすすめの方

- 製造業や商社など、サプライチェーンが海外に広がっている企業で働く方

- 政府や地方自治体との契約、売上が一定割合を占める企業で働く方

- 社内で、SDGsやESG投資に関する取り組みが掲げられている企業で働く方

- 従業員の中に、外国人、障害者、高齢者など、配慮を必要とする人が増えている企業で働く方

\今すぐコンプライアンス研修を確認したい方はこちらから/

コンプライアンス対策で、こんなお悩みはありませんか?

- 「コンプライアンスは堅苦しくて眠くなる」と、従業員の意識が低い

- 忙しい社員に時間をかけさせず、広範囲な知識を体系的に効率よく身につけさせたい

- 毎年研修を実施しても、「本当に理解したか」の確認や定着度合いが分からない

- 研修予算が限られている

LEC の講座は、30分でコンプライアンス(法令遵守)について効率よく学ぶことを目的にカスタマイズした内容となっています。

\今すぐ内容確認したい方はこちらから/

無料トライアルeラーニング

「30分で学ぶコンプライアンス」を見る

1.「ビジネスと人権」が注目される背景

「人権」という概念は、元々、国家に対して保護・尊重を要求するものでした。例えば、憲法21条が保障する「表現の自由」は、マスコミが政治家や芸能人のスキャンダルを報じる際に主張されることがありますが、

「その報道が国家権力から妨害を受けない」という消極的自由(権力に対して「〇〇するな」という自由。対概念は、権力に対して「〇〇しろ」という積極的自由。)が基本です。マスコミvs芸能人という私人間で人権が直接に問題とされることはない、というのが伝統的な考え方でした。

しかし、冷戦終結後、グローバル化が進展した結果、企業活動が国境を越えて、原料調達や生産を海外(特に、アジア・アフリカの新興国)で行うことが急増しました。新興国では労働法規が十分に整備されておらず、児童労働や強制労働、不当な労働条件が横行しました。

また、土地所有の概念を持たない先住民から土地を収奪し、森林を伐採する等、住民の生活環境が破壊される事態も起きました。こうした国境をまたぐ企業活動・サプライチェーンの下で人権保護を図るためには、国際的なガイドラインや取り締まりの枠組みが必要となります。

そこで、2011年に、国連において「ビジネスと人権に関する指導原則」が策定され、あらゆる国家・企業に対して、その規模、業種、所在地、所有者、組織構造にかかわらず、人権の保護・尊重への取り組みが促されました。

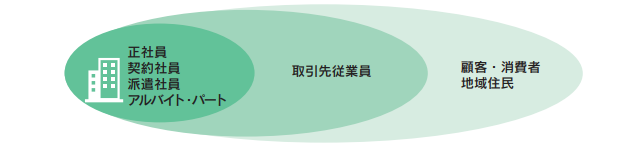

さらに、消費者や投資家が、企業活動のサステナビリティへ強い関心を持つようになりました。自社の従業員との関係のみならず、取引先(特に海外)で児童労働や人身売買が行われてないか、製造・販売している商品が輸出先で環境破壊を引き起こしていないかなど、

自社の活動に関わる全ての人の人権への配慮が必要となるのです。

<企業が人権への影響を考慮すべき対象>

2.「ビジネスと人権」に関する国際的イニチアチブ

前述したように、2011年に国連は、「ビジネスと人権に関する指導原則」を策定しました。この指導原則では、国家の義務(10の原則)のみならず、企業の責任に関する14の原則、更に救済へのアクセスに関する7つの原則が定められています。 その他、1998年に国際労働機関(ILO)は、中核的労働基準として、①結社の自由・団体交渉権の承認、②強制労働の禁止、③児童労働の禁止、④差別の撤廃を定めていましたが、2022年に、⑤安全で健康的な労働環境を、 新たに基本理念として追加しました。また、OECD(経済協力開発機構:先進国を中心に38ヶ国で構成された、経済成長・自由貿易・開発援助を目的として、加盟国間の情報交換や協力促進を支援する機関)は、多国籍企業行動指針として、 人権尊重と責任あるビジネス慣行、地域社会や環境への配慮を要求しています。さらに、この指針を実施するための具体的な取り組み方を示したガイダンスとして、「責任ある企業行動のためのOECDデュー・ディリジェンス・ガイダンス」が、2018年に定められています。

これらの国際的人権規範(国際的イニシアチブ)を踏まえて、世界各国では、自国の実状と法令に即した国別行動計画(National Action Plan)を策定しています。我が国では、2022年10月に、 「ビジネスと人権」に関する行動計画(2020〜2025)が定められました。分野別行動計画として、以下の6分野があります。

| 分野 | 関連する法律、施策 |

|---|---|

| 労働(ディーセント・ワーク=働き甲斐のある人間らしい仕事の促進等) | ・労働基準法、労働者災害補償保険法、男女雇用機会均等法 ・労働施策総合推進法の改正=事業主の職場におけるパワーハラスメント防止のための雇用管理上の措置義務(相談体制の整備等)の新設、セクシュアルハラスメント等の防止対策の強化 |

| 子どもの権利の保護・促進 | ・「子どもに対する暴力撲滅グローバル・パートナーシップ」を通じた取り組み ・青少年インターネット環境整備法、「子供の性被害防止プラン」に基づく施策 |

| 新しい技術の発展に伴う人権 | ・インターネット上の名誉毀損・プライバシー侵害等において、プロバイダ等に対する発信者情報の開示請求や当該情報の削除請求 ・ヘイトスピーチの禁止(本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律、部落差別の解消の推進に関する法律、アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律) |

| 消費者の権利・役割 | ・消費者基本法、消費者教育の推進に関する法律 ・地域活性化や雇用等を含む、人や社会・環境に配慮した消費行動「倫理的消費(エシカル消費)」の普及 |

| 法の下の平等(障害者、女性、性的指向・性自認等) | ・障害者差別解消法、障害者雇用促進法 ・女性の職業生活における活躍の推進に関する法律 ・相手の性的指向・性自認に関する侮辱的な言動等を、職場におけるパワーハラスメントに該当すると考えられる例として明記する等したパワーハラスメントの防止のための指針 |

| 外国人材の受入れ・共生 | ・外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策(2018年12月) ・外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策の充実について(2019年6月) |

グローバル化が進む今、企業に求められる人権配慮の基準はますます厳格化しています。自社のコンプライアンス研修で最新の国際指針を押さえることが、リスク回避と企業価値向上につながります。

3.SDGsやESG投資の広がりと社会的要請

2015年、国連は、「我々の世界を変革する:持続可能な開発のための2030アジェンダ」を採択しました。このアジェンダは、人間、地球及び繁栄のため、2016年から2030年までの行動計画として宣言及び目標が掲げられており、 その17のゴール(目標)は、「持続可能な開発目標」(SDGs:Sustainable Development Goals)とされました。多くの民間企業が、サスティナブル経営を目標として掲げ、自社の活動がSDGsのゴールへ貢献していることをアピールしています。 SDGsのゴールやターゲットの中に、直接的に「人権」という言葉は登場しませんが、2030アジェンダの前文において、「すべての人々の人権を実現し、ジェンダー平等とすべての女性と女児の能力強化を達成することを目指す。」 と記載されていることからもわかるように、SDGsに掲げられた全ての目標が人権尊重を含んでいると評価できます。

そして、SDGsやサスティナブル経営を金融の場面で後押ししたのがESG投資です。ESG投資とは、Environment(環境)、Social(社会)、Governance(ガバナンス:企業統治)を考慮した投資活動を指します。 その契機は、2006年、当時の国連事務総長の提唱により、機関投資家による投資における意思決定プロセスにESG要因を組み込むことをうたったイニシアチブである、PRI(Principles for Responsible Investment:責任投資原則)が発足したこととされています。 その後、我が国でも2015年に、GPIF(年金積立金管理運用独立行政法人:世界最大級の機関投資家)がPRIに署名し、ESG投資を重視する姿勢を示しました。GPIFは、企業のESGに関する取り組みを定量的に評価してESG指数を算出しており、ESG指数をもとに投資先を検討しています。 また、三菱UFJ銀行や三井住友銀行、みずほ銀行といった大手金融機関3行が、人権レポートを発表しています。

企業は、株主だけを見て短期的利益を追求するのではなく、環境や社会に配慮した企業活動が求められます。株主だけでなく、従業員や取引先、地域社会など、多様なステークホルダーへ配慮することが求められます。

新入社員・若手社員の基礎知識として、また、生産部門で環境法の基本知識を学びたい方へ・・・

4.企業が直面する人権課題とリスク

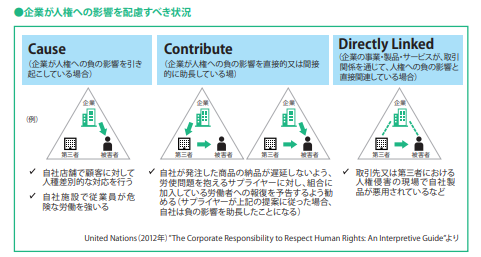

2000年代、「ビジネスと人権」という言葉が日本社会で話題となった当初、多くの日本企業が人権課題(人権リスク)と捉えていたのは、パワーハラスメントやセクシャルハラスメント、男女差別、部落差別(同和問題)、 消費者の権利(虚偽広告や押し売り)という、自社の従業員・顧客との関係で生じる問題でした(下記の図でのCause)。しかし、現在では、原料の生産から輸送、加工、販売というサプライチェーン全体で発生し得る人権侵害も、企業の責任とされます。 アパレル企業の海外での下請工場において児童労働が行われていたり、商社が原料を輸入している炭鉱において、労働者の安全衛生が全く配慮されていない状況であったり、という問題が典型です。

顧客との関係についても、商品・サービスの使用から廃棄に至るまでの消費の全過程において生じ得る人権侵害、更には、広告の受け手が感じる精神的苦痛や、直接の取引関係にない地域住民への悪影響も人権課題です。 例えば、一部のかぜ治療や咳止めの市販薬は、正しい用法で使うことを前提に販売されているものの、大量・頻繁に服用する誤った用法によって、一時的に気分が高揚したり、ハイになったりしても、その後、吐き気や嘔吐、腹痛、意識障害やイライラ等の症状が生じたり 、依存症に陥ったり、という問題があります(オーバードーズ)。薬局での販売方法で注意を促す等の対策は、企業が人権課題を認識した結果と言えます。

他にも、植民地支配や人種差別を連想させる内容が含まれているとして、ミュージックビデオ内の表現が問題となった事例は、広告の受け手への配慮の例であり、大規模ダムや工場を建設する際に、 トラックが多く通行することになる地域住民へ説明会を行って、工事への理解を求める事例は、地域住民への配慮の事例です。

<企業が人権への影響を配慮すべき状況>

参考資料:『今企業に求められる「ビジネスと人権」への対応(詳細版)』(法務省)を加工して作成

以上のような人権課題に対して、解決せずに放置すると、どのような問題(リスク)が生じるでしょうか?言い換えると、人権課題に対して企業が真摯に取り組むことのメリットを考えてみましょう。 前述したESG投資の高まりによって、人権課題への取り組みは企業価値(株式市場での評価)に直結するようになっていますが、この影響は上場会社に顕著に生じるもので、企業規模に関わらず生じる影響としては、 企業の損益という業績への影響を考えるべきです。以下、売上に与える影響とコストに与える影響に分けて整理しました。この後の節では、外国人や障害者といった人権侵害を受けやすいマイノリティを取り上げて、近年の動向について解説します。

| 売上への影響 | 新規顧客の開拓、既存顧客との関係強化 | 人権への取り組みが、イノベーション創出につながる(多様性確保が新しいアイディアを生む) |

|---|---|---|

| 【放置した際のマイナス】 商品等の差別的要素・SNS炎上による販売停止 |

商品や広告表現に人種やジェンダー等に関する差別的な要素が含まれている場合、SNSで拡散されて批判が集まる | |

| 【放置した際のマイナス】 従業員離反による業務停滞 |

賃金や待遇、労働条件の改善を訴えて、従業員がストライキに突入 | |

| 【放置した際のマイナス】 既存顧客や政府との取引停止 |

政府や地方自治体は、重大な権利侵害が発生した企業に対して入札の参加資格を停止する | |

| 【放置した際のマイナス】 不買運動の発生 |

NGO等の市民団体・消費者団体が、サプライチェーン上の児童労働を指摘して、その商品の不買運動を呼び掛ける | |

| コストへの影響 | 生産性の向上 | パワハラ・セクハラ防止はもちろん、多様性や心理的安全性を確保することで、従業員のモチベーション、エンゲージメントが向上する |

| 採用力・人材定着率の向上 | ミレニアル世代(1981年以降に生まれた世代)、Z世代(1990年代半ばから2000年代初めに生まれた世代)は社会課題への関心が高く、就職活動の際に人権尊重やSDGsへの取り組みを行っている企業では、採用・定着面で有利に | |

| 【放置した際のマイナス】 罰金の発生 |

国内では労働法・下請法(今後、取適法となる。)や独禁法に違反する行為が、海外では贈収賄に関する行為が、刑事犯として問題となることがあり、数億円規模の罰金が科されることもある | |

| 【放置した際のマイナス】 訴訟提起への対応 |

人権侵害の被害者が裁判に訴えた場合、社内調査や専門家(第三者委員会)による聞き取りなど、大きな負担となる。不十分な調査や記者会見でごまかすと、 被害がより広がる(某テレビ局では従業員からの性被害申告への対応が不十分であったことにより大半のスポンサーが離脱し、赤字に陥った) |

「ハラスメントの防止措置」の一環として活用するなら…

外国人労働者の受け入れと差別防止

外国人労働者は、コロナ禍で一時的に減少したものの、長引く人手不足への対応のため、急速に人数が回復、増加しています(2024年10月末時点で、230万人を突破)。このうち、技能実習生は45万6,595人にのぼります。 技能実習の制度趣旨は、建前上、日本の優れた技能を習得した外国人が母国へ戻って、その技能を活かして母国の経済発展に貢献するという国際協力です。しかし、実際には、 日本人が就こうとしない3K(きつい・きたない・きけん)の職場での労働力確保のために、技能習得とは関係ない仕事を長時間、最低賃金レベルで強制的に働かせている、という問題が以前から指摘されていました。 具体的には、職場の事故で負傷した労働者に対して、本来であれば労災の申請をすべきところ、実習生に対して自宅でケガをしたことにするよう強要し、更には解雇した、という悪質事例や、最低賃金以下の給料しか払わず、更に長時間労働を強要していたり、 実際の労働時間よりも少ない時間しか記録せず残業代を払っていなかったり、という労基法違反の事例も多く見られます。その他、母国を離れる際に、仲介業者への法外な手数料の支払いを強要され、その結果として、実習の途中で母国へ帰国すると多額の借金を抱えることになるため、 帰国せずに実習先の劣悪な条件下でも我慢して働かざるを得ない状況に陥る、という問題点もあります。技能実習制度については、国連の調査委員会からも人権リスクが高い制度である、と問題視されています。

技能実習生に限らず、就労ビザ(技術・人文知識・国際業務が典型)をもって正社員として働いている労働者や、週28時間の範囲で働いている留学生も、賃金不払いや不当解雇などの問題に直面した際に相談する場所がなく、 言葉の問題から自身の立場を守る主張も難しく、法的に不利な立場に陥りやすいと言えます。労働問題についての電話相談において外国語通訳を入れたり、弁護士や社労士が相談に応じたり、といった活動もありますが、 このような相談できる場所の存在があまり知られていないことが根本的問題です。

以下のような行為は、外国人労働者への差別の典型例です。労基法違反となるケースが大半ですが、先ほど述べたように、外国人労働者の場合には、違反であることを相談する場所・相手がいないことが問題です。 もっとも、最近は、外国人の間でSNS等での情報交換が盛んですので、仮に、こういった事例があると、後になって労基署や入管から人権侵害が指摘される恐れもあります。まずは社内で外国人労働者への差別がないか、 人事部や内部監査室のような現場から独立した機関によるチェックを行うことが重要です。

- <外国人差別の典型例>

- 日本国籍でないことのみを理由に、外国人求職者の採用面接への応募を拒否する

- 労働契約の締結に際し、日本語が理解できない外国人労働者に対して、労働条件等を日本語でのみ提示する

- 外国人労働者のパスポート、在留カードを会社が保管する

- 外国人労働者の退職時に、当人の権利に属する金品を返還しない

- 外国人労働者から求めがあった場合に、他の労働者との待遇の相違の内容及び理由についての説明を怠る

- 外国人労働者の苦情や相談を受け付ける窓口の設置等の体制整備を行わない

- 外国人労働者の妊娠、出産等を理由として解雇する

- 外国人労働者を健康指導・健康相談の対象から外す

LECでは日本の人手不足による外国人人財活用に関する制度理解を深めたい方などにおすすめの講座や研修をご用意しております。

障害者雇用と合理的配慮の実践

日本人の中で「障害者」は1,000人あたり90人以上、約10%近くいると言われています。障害者基本法は、①身体障害者、②知的障害者、③精神障害者の3種類に分けています。人数の内訳は、

①身体障害者の概数が436万人(1,000人あたり34人)、②知的障害者の概数が109万4,000人(1,000人あたり9人)、そして、③精神障害者の概数が最も多く614万8,000人(1,000人あたり49人)とされています。

参考資料:令和6年版・障害者白書(内閣府)

法律上、企業に義務付けられている障害者の法定雇用率は、2023年度は2.3%であったのが、2024年度から2.5%となり、2026年度からは2.7%となります。国民に占める割合が10%近いことを考えると、

この雇用率は今後、より高くなることが予想されます。なお、現状の2.5%ですら未達成の企業は、全国で6万3,364社あり、このうち約6割の3万6,485社は、障害者を一人も雇用していません。

参考資料:令和6年版・障害者雇用状況の集計結果(厚生労働省)

今後、障害者の社会参加に対する要請が高まっていく際に、雇用率を達成していない、特に、一人も雇用していない企業への評価は、大幅に下がることが予想されます(現に、政府や地方自治体との契約締結の際には、障害者雇用率の達成が重視されています)。

さて、障害者を雇用した後は、その従業員が障害のない社員と同等に働けるように配慮する義務が企業に課せられます。これは合理的配慮と呼ばれ、障害者差別解消法改正によって2024年度から義務化されました。 就労の場面に限らず、障害者がサービスを受ける場合にも対応が必要で、「障害者から、社会での障壁を取り除くために何らかの対応の必要性が伝えられたときに、行政機関や事業者が、必要かつ合理的な範囲で対応を行うこと」を指します。 例えば、就労の場面では、以下のような配慮が必要となります。

| 身体障害 | 視覚障害① (視力がほとんどない) |

・音声読み上げソフトを会社のパソコンに入れる ・歩行中につまずきやすいため、通路には何も置かない |

|---|---|---|

| 視力障害② (特定の色が見えにくい) |

・見やすい色に変える ・文字で情報を補足する |

|

| 視力障害③ (光を眩しい、痛いと感じる) |

・座席の配置や照明の位置を変える ・サングラスの着用を認める |

|

| 聴覚障害 (補聴器を利用している) |

・できるだけゆっくりと、一言一言を明瞭に話す ・複数の人が会話するときは、発言者が手を上げてから話し始める ・資料やマスクなどで顔が隠れないようにする |

|

| 音声機能・言語機能の障害 | ・筆談やパソコンやスマホのチャット機能を利用する ・大きくゆっくりと話し掛けたり、その都度聞き返し対応をする ・電話対応をなくす |

|

| 知的障害 | 軽度 | ・イラストや写真なども使って説明する ・一度では理解するのが難しいことは、何度か繰り返して覚えてもらう ・仕事の手順を1つずつ分解して、少しずつ教える ・製造加工、卸売小売、清掃などの仕事を割り当てる |

| 中等度 | ・根気強く繰り返し何度も教えて、仕事を覚えてもらう ・サポート担当者が常に支援できる環境を整える ・製造加工などのルーティンワークを割り当てる |

|

| 精神障害 | 統合失調症 | ・ストレスや環境の変化に弱いため、その人にストレスがかかりにくい環境で、同じ仕事内容を続けられるようにする ・一度に多くの情報が入ると混乱するので、伝える情報は整理してから紙にまとめるなどして、ゆっくり具体的に伝える |

| 双極性障害(うつ状態と躁状態を繰り返す)、うつ病 | ・うつ状態のときは無理をさせず、休憩したり、早退できたりするようにする ・躁状態のときは、安全管理に気を付ける ・自分を傷つけたり、自殺などを疑わせる言動があったりした場合は、本人の安全に配慮した上で、すぐに専門家に相談するよう本人や家族に伝える |

|

| てんかん | ・発作がコントロールされている場合は、過剰に制限しない ・発作が起こる可能性がある場合、高所作業や刃物を使った作業は避ける |

|

| 記憶障害 | ・手がかりがあると思い出しやすいので、手帳やメモ、アラームを利用してもらう | |

| 注意障害 | ・短時間なら集中できる場合があるので、こまめに休憩時間を設ける ・ミスを防げるように、順番を決めて仕事に取り組んでもらう |

高齢者の雇用継続を阻む阻害要因

我が国の高齢化率(総人口に占める65歳以上の割合)は、2023年10月1日現在、29.1%に達しています。総人口1億2,435万人のうち、65歳以上の高齢者人口は3,623万人を占めています。

参考資料:令和6年版 高齢社会白書(内閣府)

超高齢社会の実情を踏まえて、2021年に高年齢者雇用安定法が改正され、企業は65歳までの従業員の雇用確保義務を負うことになりました。さらに、努力義務として、

①70歳への定年引上げ、②定年制の廃止等、65歳を越えてからの就業機会を確保することも求められています。しかし、高齢者雇用を進めるには難しい面(阻害要因)もあります。

例えば、①体力・体調面の不安、②給与・配属の問題(年功序列的な賃金体系が残っていると、仕事量・質の割に高齢者が相対的に高い給与をもらう結果となり、若手メンバーから不満、反感の声が上がる)、③デジタル対応への遅れ、

といったものが挙げられます。①については、そもそも週5日・1日8時間勤務にこだわらず、時短勤務や週3日程度の勤務を柔軟に認めていくこと、更には、健康診断やストレスチェックなどの健康管理サポートを充実させることも有効です。

②については、高齢者が持っている経験・スキルを評価して、ジョブ型雇用的な「役割」に基づく給与へ切り替えるべきです。③は最も対応が難しい問題ですが、シニア向けのデジタル研修を実施したり、シニア層も使いやすいデジタルツールを選定したり、

文字が見やすいよう大画面のモニタを導入したりと、前述の「障害者への合理的配慮」で解説したのと同じような発想で、高齢者が働きやすい環境を整備していきましょう。

LECでは高齢社会の最前線で活躍できる知識と実践力を身につけたい方におすすめの講座や研修をご用意しております。

「ミドルシニア向けキャリアデザイン研修」の詳細はこちら

「頼られ慕われる社員になる50代向けキャリア研修」の詳細はこちら

5.サプライチェーン全体における人権配慮

まず、サプライチェーン全体での人権侵害の例を紹介します。

- 自社の原料の調達先の工場において、労働者が劣悪な環境での労働を強いられる

- 取引先従業員が、下請企業従業員に対してセクハラを行う

- 電化製品内の部品に、紛争鉱物(採掘、輸送、取引等を行うことによって、非政府武装集団やその関連組織への直接的又は間接的な支援に繋がり得る鉱物)等の、人権への負の影響の高い鉱物が含まれている

- 人権侵害に加担していることが明白な企業に対して、金銭の貸付や投融資を行う

- 委託先工場の廃棄物や排水によって、又は販売した製品の廃棄処分の過程で、周辺地域に住む住民への健康被害を引き起こす

これらの人権侵害を防ぐため、我が国では、2021年に国別行動計画(NAP)策定後のフォローアップとして、経済産業省及び外務省が共同で、「日本企業のサプライチェーンにおける人権に関する取組状況のアンケート調査」を実施しました。 同調査によると、人権に関する事項を盛り込んだサステナビリティ調達基準を策定している企業は約5割となっており、「サプライチェーン上における人権尊重の対応状況を評価する手法が確立されていない」、 「サプライチェーン構造が複雑で、対象範囲の特定が難しい」といった点が課題であると回答した企業が多いことが報告されています。

調査結果を踏まえて、2022年3月に経済産業省は、「サプライチェーンにおける人権尊重のためのガイドライン検討会」を設置、その後、9月にガイドラインを公表しました。 ガイドラインでは、人権デュー・ディリジェンスの枠組みが示されています。もっとも、この枠組みに沿った調査やマイナス影響の軽減措置などを講じることができるのはグローバル展開している大企業に限られる、との批判があり、 中小企業においてはリソースや情報が限られるため、十分な対応が取りにくく「この問題にどのように取り組んだらよいのか分からない」といった声が多くありました。そこで、2022年に、一般財団法人国際経済連携推進センターが、 「中小企業のための人権デュー・ディリジェンス・ガイドライン〜持続可能な社会を実現するために〜」を作成しました。

本コラムでは、これらのガイドラインの詳しい内容は解説しません。経産省のガイドラインについては外務省の資料 を、中小企業向けのガイドラインは国際経済連携推進センターの資料を、それぞれ参照してください。

人権尊重の取り組みの必要性、企業が持つべき基本的なスタンス、取り組むべき具体的な施策まで網羅的な学習におすすめの講座はこちら

6.日本国内の公的支援制度

国連が定めた指導原則には、「国家は、ビジネスに関連した人権事案の当事者間の不均衡、及び社会的に弱い立場に置かれ、又は排除されるリスクが高い集団や民族に属する個人が直面する、アクセスへの追加的な障壁に対処する方策を考慮すべきである」とあります。

企業内に限らず、人権侵害があった場合には、被害者は各省庁が設けている相談センター(対面・電話だけでなく、WEBから申告できるものもある)や、弁護士・社労士に相談して審判手続きや裁判に訴えるという救済システムがあります。

しかし、これらの救済手続きに関する知識が十分でなかったり、専門家への相談が実際上難しかったり、という事情から、あまり活用されていません。

この点において、日本司法支援センター(法テラス)では、資力の乏しい人(日本国籍を持つ国民に限らず、

外国人も利用可)に対して無料法律相談等の支援を実施し、司法的救済へのアクセス確保に努めています。また、関係する府省庁や地方公共団体において、個別法令に基づく労働者、障害者、消費者等向けの相談窓口の設置、

苦情相談や苦情処理の対応のためのあっせん等が行われているほか、法務省の人権擁護機関では、人権に関する相談を受け付け、事案に応じて調査救済活動を行っています。

さらに、人権侵害リスクが高いとされている技能実習制度においては、特別な救済が定められています。「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律」は、 外国人技能実習生への人権侵害行為等に対する禁止規定や違反に対する罰則規定を設け、外国人技能実習機構(OTIT)を設立し技能実習生からの相談・申告を受けるなど、技能実習生の保護等に関する措置を講じています。

また、OECDによる「OECD多国籍企業行動指針」に関する照会処理、問題解決支援のため、各国に「連絡窓口」(NCP:National Contact Point)が置かれているところ、日本のNCPは外務省・厚生労働省・経済産業省の3者で構成され、

2023年の行動指針改訂において、NCPによる問題解決支援の機能が強化されました。近年では、2022年に設立された「一般社団法人ビジネスと人権対話救済機構」において、裁判外の紛争解決手法(苦情処理メカニズム)として、会員企業内での人権課題について、

被害者からの苦情処理の支援・推進を行っています。一企業のみで対応するのではなく、専門家も交えながら、企業間で協働して対応する取り組みとして注目されています。

※苦情処理メカニズムについて、詳しくは対話救済プラットフォーム通報受付窓口(一般社団法人ビジネスと人権対話救済機構)を参照。

まずはお問い合わせください!

LEC東京リーガルマインドは貴社の人材育成を成功させるため、集合研修・eラーニング研修・試験対策研修・ブレンディング研修まで、様々なプランをご用意しております。詳細資料のご請求やお見積りのご依頼は、お気軽に法人事業本部まで。

7.まとめ・総括

「ビジネスと人権」への関心が高まっている時代背景を再度、振り返ってみます。企業のグローバル化の進展、従業員のうち特別な配慮を要する外国人・障害者・高齢者などの増加、SDGsやESG投資など社会的関心の高まり、

人権侵害が起きた際に解決せずに放置することのリスクの高まり(SNS炎上や不買運動など)……こういった状況は、今後ますます深刻化していきます。

本コラムでは、人権デュー・ディリジェンスの中身や、

救済へのアクセス(苦情処理メカニズム)について解説はしませんでしたが、人権課題に取り組む際に最も重要なことは、人権侵害を訴えている人(被害者)に真摯に向き合い、マイノリティとしての弱さを考慮して、傾聴や寄り添いを心掛け、

外部の専門家をサポート役としてつける等、配慮したうえでの事実調査をすることです。弱者を切り捨てるのではなく、様々な属性・立場・価値観を持つ多様な人々が共生・共創できる職場環境を作り上げていくことこそが、

これからの企業の生存戦略となるのです。

こちらもおすすめ【コラム記事】

監修者情報

反町 雄彦 そりまち かつひこ

株式会社東京リーガルマインド 代表取締役社長/弁護士

| 1976年 | 東京都生まれ | |

|---|---|---|

| 1998年 | 11月 | 東京大学法学部在学中に司法試験合格。 |

| 1999年 | 3月 | 東京大学法学部卒業。 |

| 4月 | 株式会社東京リーガルマインド入社、以後5年間、司法試験対策講座の講義を行い、初学者向けの入門講座から中上級向けの講座まで幅広く担当し、多くの短期合格者を輩出した。 |

|

| 2004年 | 3月 | 司法研修所入所。 |

| 2005年 | 10月 | 弁護士登録(東京弁護士会所属)。 |

| 2006年 | 6月 | 株式会社東京リーガルマインド取締役。 |

| 2008年 | LEC司法試験対策講座統括プロデューサーを務め、以後、現在に至るまで資格試験全般についてクオリティの高い教材開発に取り組んでいるほか、キャリアデザインの観点から、多くの講演会を実施している。 |

|

| 2009年 | 2月 | 同専務取締役。 |

| 2011年 | 5月 | 同取締役。 |

| 2014年 | 4月 | 同代表取締役社長。 |

| 2019年 | 4月 | LEC会計大学院学長 |

| 2023年 | 東京商工会議所中野支部・情報分科会長に就任 | |

| 2024年 | 一般社団法人ラーニングイノベーションコンソシアムの理事に就任 |

LEC東京リーガルマインドのおすすめ研修

講師派遣・オンライン法務・コンプライアンス研修

eラーニング法務・コンプライアンス研修

まずはお問い合わせください!

LEC東京リーガルマインドは貴社の人材育成を成功させるため、集合研修・eラーニング研修・試験対策研修・ブレンディング研修まで、様々なプランをご用意しております。詳細資料のご請求やお見積りのご依頼は、お気軽に法人事業本部まで。